文 | 胡炜(新京报传媒研究院)

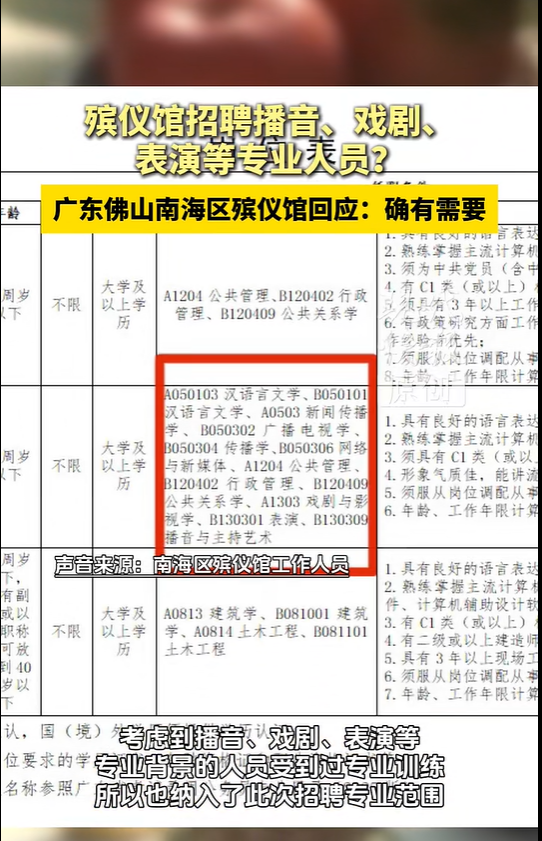

近日,广东佛山南海区殡仪馆招聘播音主持、戏剧表演、新闻传播等专业人员担任司仪,还特别强调语言表达能力和形象气质,一时间在网络上引发热议。

《现代快报》视频报道截屏

在新传毕业生就业日渐多元化趋势下,当殡仪司仪,究竟是一种专业错位,还是行业进化呢?

01

行业服务升级

在多数人的刻板印象中,殡葬行业招聘似乎就该锁定殡葬专业,这也是为何新闻一出网络会炸锅的原因。

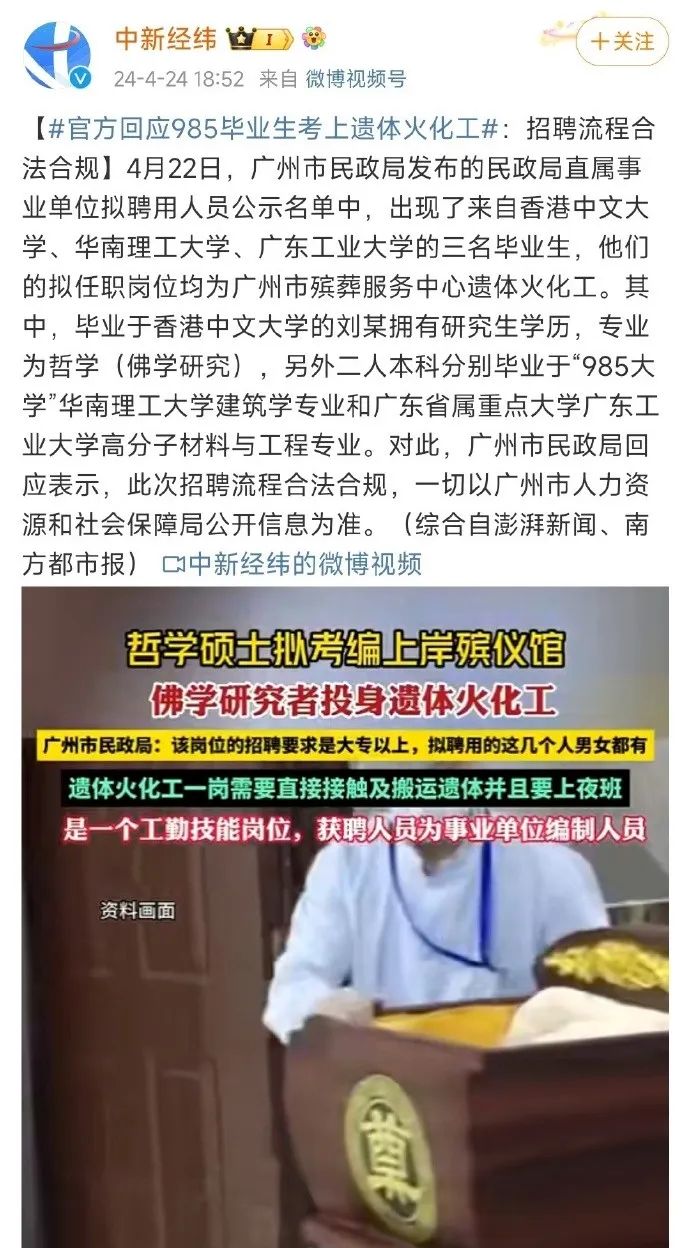

去年,“985大学”毕业生考上遗体火化工,也曾引发广泛热议。其实,争议背后,更深层次的是社会对职业价值的认知冲突。

南海区殡仪馆工作人员在接受媒体采访时表示,招聘不同专业的从业人员是希望能够提升殡仪服务中的不同环节质量,为丧礼提供更专业、更优质的服务,满足不同丧属的需求,并呼吁公众摒弃对殡葬行业的偏见,正视其社会价值。

其实,现代殡仪服务早已超越简单的遗体处理,延伸至礼仪策划、情感抚慰等深度服务领域。尤其在北上广等大城市的现代化殡仪馆,个性化葬礼设计、线上追思平台搭建、悲伤辅导服务等新需求不断涌现。当告别仪式需要专业策划,当悼词需要情感充沛的表达,当哀伤需要专业疏导,新传毕业生的人文素养与传播技能,恰与这些需求完美契合。

新京报评论在《殡仪馆招播音生戏剧生,关键要公开透明》中指出:近年来,随着公众对“身后之事”与“死亡尊严”的重视,殡仪馆的相应服务其实也在与时俱进,逐渐提升精细化程度。而司仪在殡葬仪式上所扮演的角色,绝非简单的流程播报员。因此,殡仪馆在司仪等岗位招聘播音、戏剧等专业的学生,也是为了进一步提升司仪服务的专业程度。

02

择业观重塑

当然不是每个人都能接受这样的跨界,包括新传专业的学子。

香港城市大学传播与新媒体专业研究生郑欣怡在接受新京报传媒研究采访时表示:“短期内也许可以,但不愿意长期从事这类岗位。我很尊敬殡葬礼仪师的职业价值,之此前看电影《破地狱》时,也深深被这种职业打动。但顾虑有两方面:一是情感承受力,殡葬场景需要长期面对生死离别,个人的心理状态难以持续承受,看电影时就哭得很严重,真的从事这类工作可能会导致情绪内耗;二是心理层面,个人对生死相关的场景还是存在一些本能的敬畏与顾虑,短期内很难完全克服。”

但她也表示“长期来看,技术融合型岗位和跨界服务可能会成为主流”。

中国传媒大学广播电视编导专业大四学生胡楚悦在接受新京报传媒研究采访时说,“传统媒体行业薪资较低且较为饱和,殡仪产业具有较大发展空间;告别仪式等相关工作与专业所学契合度较高能够进行转化;殡仪馆相关工作及传统葬礼的创新具有较大意义。”

这场争议背后,也折射出新闻传播类毕业生就业路径正在悄然发生变化。当传统媒体岗位增长放缓,新传毕业生的就业选择正经历前所未有的多元化拓展。

南海殡仪馆事件中,网友除了关注专业匹配度,问得最多的是:“工资多少?”在近年高校毕业生人数屡创新高的背景下,“先就业再择业”已成为现实选择。殡葬服务等特殊行业因竞争相对较小、薪资待遇较高,正成为部分毕业生突围的新路径。

03

新传传授的不只是专业更是能力

有人仔细分析南海殡仪馆司仪的岗位要求,认为其与新传专业的培养目标有一定的契合:良好的语言表达、情绪管理、沟通协调能力,甚至粤语流利等地域化传播技能。这种能力匹配揭示了新闻传播教育的核心优势——培养的是可迁移的复合型传播能力。从传统媒体的新闻采写,到企业新媒体运营,再到殡葬仪式策划,传播技能的应用场景正不断扩展。

在服务升级浪潮下,殡葬服务等新兴领域亟需“传播技能+行业知识”的复合型人才,有的殡葬企业已经开始招聘“殡葬新媒体”人才,要求掌握摄影、视频编辑技能,负责短视频创作与推广。

其实,不妨客观看待殡仪这一行业,对这些相关工作岗位,不用戴有色眼镜,不要因为跟“死亡”相关,就觉得“不体面”。从现实来看,殡仪馆从业人员的专业化程度和教育程度越来越高,年龄也有年轻化趋势。

近年来,新传毕业生的就业岗位越来越多样化,很多工作看起来跟传媒业并不直接相关。即便相同专业,每个人在学习过程中的收获也会各不相同,最终形成独特的个人能力体系。

从新传教育的角度来讲,我们应突破传统“专业对口”的思维定式,转而关注“能力对口”。正是个人在学习过程中练就的独特能力,决定了适合选择何种工作岗位,而非单纯依据专业背景来框定职业方向。

对这一现象证券配资的条件,你怎么看呢?欢迎在评论区留言。

汇融优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。